Бенжамен Натанс исследует феномен академического диссидентства в СССР.

Дмитрий Дубровский

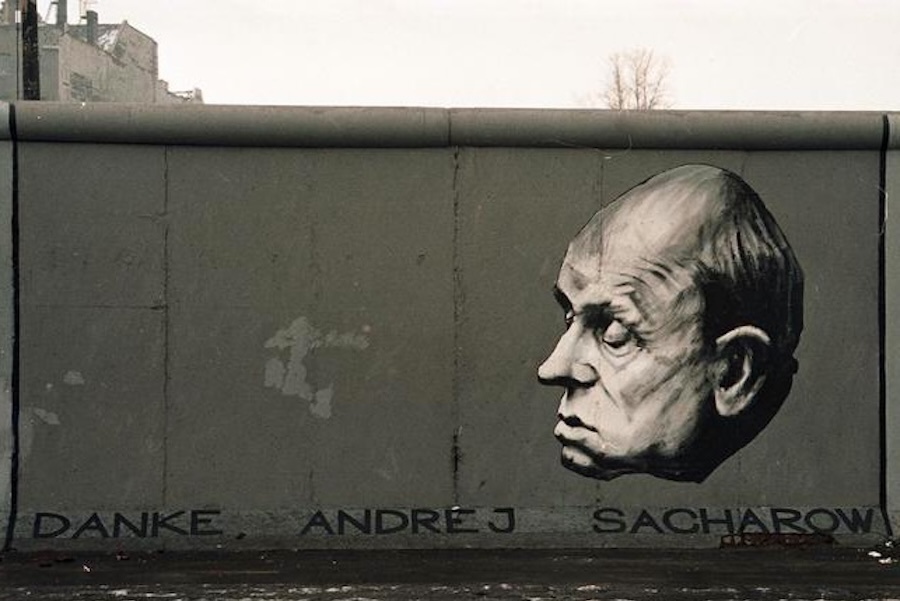

Фото: У Андрея Сахарова был свой «камень преткновения». Photo by Re2000 — Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106564383

Ситуация с академическими правами и свободами в российской академии все чаще вызывает ассоциации с советским временем, а репрессии против научных сотрудников, преподавателей и студентов – с преследованиями советских ученых. Чтобы лучше понимать современную ситуацию, полезно знать специфику форм, которые принимало сопротивление идеологическому прессингу и репрессиям в советской науке и высшем образовании – академическое диссидентство.

Путь к диссидентству

Путь к академическому диссидентству мог проходить через столкновение с каким-то серьезным нарушением внутри академии.

Иногда он был результатом протеста ученых как граждан – и в таком случае это была реакция на несправедливость власти, а не научного начальства.

Наконец, особой формой академического диссидентства становится переход в разряд диссидентов как результат преследования за солидарность с репрессированными коллегами.

Исследования

Феномен академического диссидентства в СССР известен хорошо, хотя изучен, как кажется, недостаточно. Существующие публикации в целом сосредоточены на правозащитном движении в целом.

Академическая же часть его, то, что принято называть академическим диссидентством, в целом представлено публикациями, связанными с интеллектуальным противостоянием советскому режиму (например, работы Барбары Мартин, Мика Кокса и Петра Дружинина). Все эти прекрасные работы построены на исследовании биографий, конкретных случаев, связанных с академическим или – шире – интеллектуальным сопротивлением Советской власти.

При этом практически единственная работа, которая является попыткой обобщить формы, практики и трансформацию академического диссидентства в СССР, была откровенно неудачной и продолжения не получила.

Важным вкладом в исследование интеллектуального сопротивления стала недавно вышедшая монография историка Пенсильванского университета Бенжамена Натанса «За успех нашего безнадежного дела».

Моральный выбор

Эта работа в целом посвящена правозащитному движению, однако в ней описываются, в частности, причины, подталкивавшие советских интеллектуалов встать на путь сопротивления и инакомыслия. Натанс – вслед за Буковским – называет эти истории «камнем преткновения».

Камень преткновения – это ситуация, при которой советский ученый встает перед моральным выбором: согласиться с тем, что ему кажется морально неверным, или не согласиться, но это подразумевает высокую цену – увольнение, статус изгоя, преследование со стороны государства, эмиграцию. В условиях СССР это – очень высокая цена.

Академическое диссидентство можно определить как критику или сопротивление государству, его политике или практикам внутри академической среды. Академические диссиденты, таким образом, это люди, камень преткновения которых находился внутри академии, кто примкнул к правозащитному движению или просто поддержал преследуемых – и в результате сам столкнулся с репрессиями.

Дело Некрича

Александр Некрич встретил свой камень преткновения внутри советской академии. Профессиональный историк написал научную работу «1941. 22 июня» о причинах и первых месяцах Великой Отечественной войны (как называют в России начало Второй мировой для СССР). Столкнулся с тем, что его профессиональная оценка оказалась опасной для советской партийной верхушки, не желавшей признавать главный вывод книги о неготовности и преступной небрежности руководства страны, прежде всего Сталина, и игнорировании разведывательных данных относительно начала войны.

Некрич настаивал на своих выводах и не «покаялся перед партией». Результатом стали исключение из партии и опала внутри института, в котором, по рассказам современников, с ним рядом нельзя было даже покурить. В результате Некрич уехал по «еврейской линии» и закончил жизнь в Бостоне в 1993 году.

Показательно, что примерно наказали и тех, кто вступался за Некрича в академических обсуждениях. Так, профессору Меламиду, который на обсуждении книги ее хвалил и называл успешной, вынесли партийный выговор, что в те времена было серьезным наказанием.

Таким образом, не только «неправильные взгляды», но и их поддержка могла стать для советского ученого концом научной карьеры.

Именно ей пожертвовал Леонид Петровский, молодой тогда историк, который составил «краткую запись обсуждения книги Некрича в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 16 февраля 1966 г. Петровский не попал даже в аспирантуру и потом вспоминал, что итогом его работы стали «…три книги, 500 статей на протяжении 20 лет, отлучение от аспирантуры (даже в качестве соискателя), пять инфарктов и мизерная пенсия».

Таким образом, другим камнем преткновения могло стать – и становилось – нежелание поддержать кампанию травли инакомыслия. Даже робкие попытки выступить против заканчивались печально для тех, кто пытался защитить друзей и коллег.

Дело Фаста

Вильгельм Генрихович Фаст, вся семья которого подверглась сталинским репрессиям, был уволен в 1982 году из Томского государственного университета в связи с тем, что отказался давать показания на своего коллегу. Суд по «антисоветской пропаганде» в отношении сослуживцев В. Фаста вынес частное постановление, предложив осудить его и другого сотрудника университета – Геннадия Новикова и «принять соответствующие меры».

Комиссия, срочно созванная в ТГУ по оценке работы В. Фаста, установила: хотя он и «…является высококвалифицированным специалистом» и работает на «должном теоретическом уровне», но его идейно-политическая позиция проявилась в «отказе от участия в атеистической пропаганде (В. Фаст – верующий), неучастии в выборах органов Советской власти». И главное: обвинение в «беспринципности в оценке антисоветской деятельности своих друзей». Ректор В. Бычков уволил В. Фаста на основании выводов этой комиссии.

Показательно, что на сайте истории Томского университета история В. Фаста не описана, в то время как все, подписавшие этот акт, благополучно продолжили работу в университете в качестве профессоров и ведущих сотрудников. В дальнейшем в течение семи лет В. Фаст работал дворником и пчеловодом и вернулся на работу только в 1989 г. При этом стал соорганизатором Мемориала в Томске, дружил с А. Солженицыным и до последнего работал в представительстве Фонда Солженицына в Томске.

Не с первого раза

Не всегда камень преткновения преодолевался с первого раза. Поэтесса Наталья Горбаневская, ставшая частью легендарной демонстрации 1968 года против вторжения советских войск в Чехословакию, в 1957-м об этот камень споткнулась. Привлеченная по делу студентов, распространявших листовки против вторжения в Венгрию в 1956 г., она , по ее же воспоминаниям «…начала характеризовать ребят… А на суде была единственным свидетелем обвинения… это самый мрачный момент в моей жизни, мной мне не прощённый».

Возможно, эта история стала для нее дополнительным основанием примкнуть к протесту против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 г.

Другие «камни»

Для известных диссидентов, таких как А.Д. Сахаров или С.А. Ковалев, камни были, кажется, другими.

Для отца водородной бомбы Андрея Сахарова его «камнем преткновения» стало научное представление о масштабах вреда от ядерных испытаний. Это подвигло его не только активно бороться с ними, но и осмыслять это в категориях прав человека и помогать тем, кого преследовали за взгляды. Его текст «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» ставил как глобальную проблему именно нарушения интеллектуальной свободы и цензуру как одну из основных угроз таковой.

У Сергея Ковалева в начале его диссидентского пути был свой камень преткновения: его протест против лысенковщины стоил ему академической позиции. Сам он вспоминал, что во время работы на биологическом факультете МГУ он столкнулся с тем, что лысенковскую чепуху («если любую птицу кормить волосатыми гусеницами, то у них вылупится кукушка») надо было и преподавать студентам, и спрашивать на экзаменах. Ковалев научно возразил: «нас учили мичуринской биологии и генетике, но это радикально отличалось от того, что преподавалось во всём мире. Вы готовите учёных, но учёные должны иметь всестороннее понимание проблем, которыми собираются заниматься». Таким образом, столкновение происходило вокруг принципов научного познания, которое компартия заменила идеологической «коммунистической» наукой Лысенко.

В феврале 1966 года приговор по делу Синявского-Даниэля стал причиной обращения Ковалева в Президиум Верховного суда. Он собирает под ним подписи – и с этого момента переходит к открытой правозащитной деятельности. Таким образом, в случае Ковалева его «камнями» были и наука, и общественная несправедливость.

Подписать письмо…

Надо сказать, что подписание писем протеста для многих становилось камнем преткновения.

Вслед за процессом Синявского и Даниэля был процесс над Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой. Он стал причиной появления целого ряда протестных писем, сложившихся в т.н. петиционную кампанию.

Одно из таких писем протеста — «Письмо сорока шести», подписанное в Новосибирске в 1968 году. Особой крамолы в нем не было – просто выражался протест против закрытых политических процессов и озабоченность самой практикой таких процессов, очевидно, ассоциировавшихся со сталинским бесправием. В конце выражался призыв отменить приговор и пересмотреть дело в условиях полной гласности.

После появления этого письма в зарубежной прессе в новосибирском Академгородке начались репрессии. Партийные и общественные собрания привели к увольнениям и серьезному изменению атмосферы всего научного городка, славившегося своей живой атмосферой.

Один из авторов этой петиции Леонид Лазовский объяснял на таком собрании, что его, физика, заставила обратиться с публичным письмом реакция на процесс зарубежных коммунистов и озабоченность тем, что «в процессе были нарушения». В прениях прозвучало, что за написанием письма «чувствуется организованная сила, которая хорошо оплачивается», что автор «не достоин быть членом нашего коллектива». На закрытом партсобрании высказывались мнения: «Заслуживают презрения люди, апеллирующие к Америке. Осудить тех, через чьи руки этот документ пошел в Америку».

Лозовского и других авторов письма уволили. Сам Лозовский вынужден был уехать. Других подписантов исключили из партии или комсомола или объявили им строгие выговоры. Другие были отстранены от преподавания или также уволены.

Абрам Фет был уволен и четыре года оставался вообще без работы. Уволили Георгия Заславского, математика-лингвиста Алексея Гладкого, историка Марину Громыко, математика Глеба Акилова, филолога Майю Черемисину. Тем, кто остался работать, серьезно осложнили жизнь – мешали публикациям, защитам и карьерному росту. Наконец, в самом Академгородке закрыли клуб «Под интегралом», что стало концом оттепели в этом уникальном научном городке.

* * *

Несмотря на опасность, поддержка коллег продолжалась всю эпоху противостояния между инакомыслящими и советскими и партийными органами. «Камнем преткновения» могли быть как нарушение академической свободы, так и нарушение свободы как таковой.

Академическое и партийное руководство отвечало увольнениями, создавало трудности в работе, прямо запрещало профессиональную деятельность, даже возбуждало уголовные дела.

Для многих «камнем преткновения» становилось именно происходящее с коллегами по академии. Простая поддержка или возмущение происходящим приводило ученого в сферу политического противостояния с властью.

У Бенжамена Натанса такая позиция сформулирована как принцип «вести себя как свободный человек в несвободных условиях». Такой принцип был связан не только с готовностью протестовать, но и с выработкой этической нормы протеста, отчасти научной: правовой грамотностью, точностью и верифицируемостью фактов и одновременно готовностью заплатить за этическую позицию.

Ученые в СССР создали особый образ моральной позиции, которая могла себя защитить с помощью научно сформулированных аргументов и верифицированных фактов.

0 Комментариев