Как университеты спасаются от авторитарного давления и катастроф по всему миру. Часть 2.

София Смыслова

Фото: Некоторые исследователи аргументируют, что переехать – единственный и главный способ противостоять авторитарному режиму. Photo by Michal Balog on Unsplash

В первой части мы рассказали, как университеты и ученые выживают в авторитарном государстве, уходя в подполье и деформализуясь. Во второй части речь об иной стратегии – релокации учебного заведения за географические пределы авторитарного государства.

Релокация

Если уход в подполье предполагает резкую трансформацию академического процесса (и чаще всего ограничение и, как следствие, деформализацию), то релокация институции – это способ ее сохранения в относительно первозданном виде.

Идея «переноса» высшего учебного заведения остается довольно спорным утверждением. Она поднимает вопрос о природе университета и его связях с национальным государством / контекстом:

- может ли университет действительно «релоцироваться», то есть переехать из одного национального/публичного контекста в другой,

- или это просто пересоздание новой институции (даже если она очень похожа на старую)?

С другой стороны, некоторые исследователи аргументируют, что переехать – единственный и главный способ противостоять авторитарному режиму (O’Connell, C., & Long, K. (2024). Exile Institutional Response Authoritarian Interference. International Higher Education, 37–38)

Связь с родиной

Таким образом, университет в ссылке отличается от просто университета – любого созданного за рубежом – тем, что он физически перемещён под давлением и возобновляет академическую деятельность в другом месте, но при этом сохраняет сильную связь с родиной. Именно эта связь с первоначальным контекстом (а не только ориентация в новом социальном и географическом пространстве) отличает университет в ссылке от просто созданного за рубежом образовательного проекта, даже если созданного выходцами из одной национальной группы.

Связь эта может иметь несколько разных форм.

Целеполагание на будущее

Один из самых ярких в истории России/Российской империи пример – это построение целой сети альтернативных образовательных учреждений в рамках эмиграции 1917–1919 годов после Октябрьской революции. Многие из созданных учебных заведений, хоть и были ориентированы на конкретные потребности все пребывающей эмиграции, формулировали определенное целеполагание на будущее, сопряженное с родиной:

«когда [мы] сможем вернуться и строить демократическое общество» (Буланова, 2011, стр. 177).

В современной истории университетов в ссылке тоже часто возникает идея строительства лучшего будущего – или подготовка интеллектуального ресурса для нее. Так формулирует свою миссию Spring University Myanmar, возникший после военного переворота в Мьянме в 2021:

«дать молодежи возможность руководить, сотрудничать и процветать в свободном и демократическом обществе».

А вот Американский Университет в Афганистане (перемещенный из Кабула в Катар после прихода Талибана к власти в том же 2021 году):

«предоставить восходящим лидерам знания, навыки и свободу действий для определения своего собственного индивидуального и коллективного будущего».

Похожая идея, хоть и между строк, есть также у Европейского Гуманитарного Университета, вынужденно переехавшего из Беларуси в Литву в 2005 году. Это, к слову, отличает его от другого часто упоминаемого примера европейской университетской релокации – Центрально Европейского университета, CEU, который покинул Будапешт и открылся заново в Вене в 2019 году. В официальной коммуникации последний не упоминает историю с релокацией, а ректор CEU подчеркивает: «мы переезжаем в Вену не чтобы быть университетом в ссылке».

На поддержку и развитие Беларуси «после» ориентирован не только ЕГУ, но и готовящийся к запуску проект Free Belarusian University на базе University of Wrocław. Этот университет ставит перед собой задачу «подготовки кадров для реформ будущего беларусского общества».

Другой пример – уже создания новой институции, но все равно концептуально становящейся «в ссылке» – у академического центра Бориса Немцова, с 2022 года реализующего в Карловом университете два проекта:

- магистерскую программу «Russian Studies – Boris Nemtsov Educational Program»

- исследовательский проект «Ideas for Russia».

Ориентация на оригинальный национальный контекст предстает в виде «подготовки к будущему», даже если это будущее может никогда не наступить.

«Спасительная гавань»

Другой пример связи с родиной можно обозначить как создание «спасительной гавани» для тех, кто покидает страну вследствие катастрофы, войны и/или авторитарных репрессий.

Самый знаковый пример такой релокации в ссылку – массовый исход ученых из нацистской Германии в 1933–1939 годах. Хотя многие из академических беженцев в последствии выстраивали персональные академические карьеры в международной академии, некоторые из них объединялись (или вернее будет сказать, были объединены) в те же интеллектуальные круги, что и в Германии.

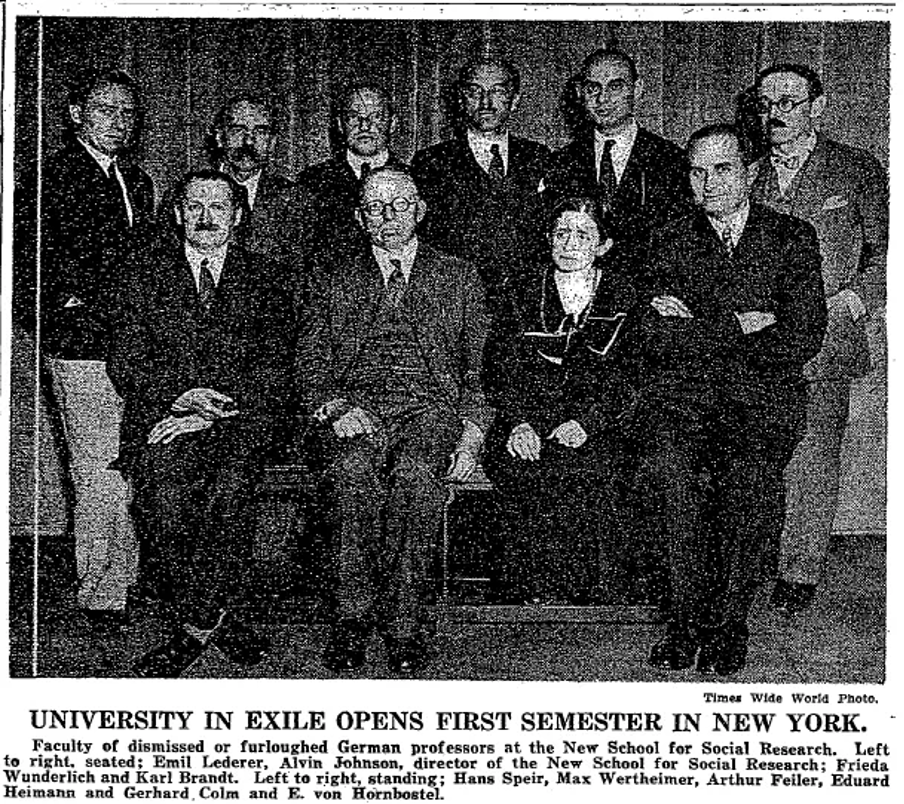

Так, например, The New School в Нью-Йорке организовала релокацию почти двух сотен академиков, создав с их помощью социально-гуманитарный блок исследований и преподавания. Тогда же, предположительно, возник термин «университеты в изгнании» – именно так назывался факультет, куда присоединялись европейские профессора (чаще всего евреи, но не всегда; одним из ярких примеров не-еврейской релокации был, например, профессор-юрист Arnold Brecht).

Приглашение (или эвакуация) немецких профессоров, бесспорно, была спасительной миссией. Однако некоторые историки аргументируют, что для Alvin Johnson, со-основателя и директора The New School, это была еще и очень важная рекрутинговая кампания.

До прихода к власти нацистов немецкий университет был мировым интеллектуальным лидером, и присоединение ведущих мировых академиков именно к The New School дало огромную фору молодой школе, основанной буквально 15 годами ранее. Например, релоцировались в Штаты Erich Fromm, Max Wertheimer и Aron Gurwitsch. После войны к факультету присоединилась Hannah Arendt, а на еженедельные семинары заглядывал Ernst Bloch.

Несмотря на спорный вклад в немецкую утечку мозгов, University in Exile by The New School стал важным опорным пунктом для спасавшихся ученых. Многие из них вернулись в Германию после падения нацистского режима.

На фотографии, опубликованной в New York Times 4 октября 1933 года, Джонсон сидит вторым слева, рядом с ним — Эмиль Ледерер с одной стороны и Фрида Вундерлих с другой. За его спиной, также вторым слева, стоит Макс Вертгеймер, один из основателей гештальт-психологии.

Островом спасения выступают и другие университеты в ссылке. Например, Off University, созданный турецкой академической эмиграцией после 2017, формулирует свою миссию как «цифровое убежище […] для ученых в опасности».

Модифицированная практика «спасения»

Усиливающая мобильность академиков, глобализация международной – в первую очередь европейской и американской – академии и авторитарные вспышки в разных регионах привели к созданию множества различных программ помощи ученым в опасности (SAR, CARA, PAUSE). Даже The New School в 2021 году создала собственную программу поддержки – The New University in Exile Consortium (NEIUC) – объединение университетов, принимающих несколько scholars at risk на стипендию в нескольких университетах-партнерах).

Однако современная академия сильно отличается от немецкого (или любого европейского) университета начала ХХ века. Некоторые авторы подчеркивают, что это сильно модифицирует и практику «спасения» (Özdemir, S. S., Mutluer, N., & Özyürek, E. (2019). Exile and plurality in neoliberal times. Public Culture, 31(2), 235–259). https://eprints.lse.ac.uk/90827/1/Ozyurek_Exile-and-plurality.pdf

В отличие от University in Exile в 1934 году, NEIUC существует в неолиберальном вузе. Профессорская позиция больше не позволяет вести престижный интеллектуальный образ жизни. Все большее количество ставок становятся частичными, условия – прекарными, а перспективы – туманными. Кандидатов из числа свежих PhD выпускников существенно больше, чем вакансий, что в итоге приводит к гипер-конкуренции.

В этом процессе маргинализации академической жизни новоприбывшие scholars at risk (бывшие в своих университетах людьми с внушительным послужным списком и на хороших позициях) оказываются не в «уютной западной академии», а в ситуации соревнования с юными американскими или европейскими постдоками.

«Третье пространство»

Борясь с потерей символического статуса и желая эмигрировать хоть частично на своих условиях, многие ссыльные академики создают собственные образовательные или исследовательские пространства, вне формальных институций (или с частичной аффилиацией); так называемое «третье пространство».

Создание альтернативного академического пространства становится практикой сохранения не только накопленного багажа, но и ментального состояния (про это можно подробнее почитать в статье про академическую эмиграцию).

Институциональная же специфика заключается в том, что такие альтернативные пространства чаще всего становятся онлайн-обучением, что позволяет совмещать элементы первой и второй стратегии за счет трансграничных возможностей формата. Коммуницируемая же ключевая связь с родиной звучит как «преодоление границ» и доступ к неподцензурному, свободному знанию – возвращая, таким образом, к замыслам летучих университетов. Теперь, однако, перемещение происходит не по конспиративным квартирам, а из физической реальности – в виртуальную.

Примеры таких трансграничных перемещений:

- уже упомянутый Off University;

- Smolny Beyond Borders, основанный выходцами из закрытого факультета Смольного в СПбГУ после 2022 года;

- Свободный университет, созданный уволенными или вынужденно ушедшими преподавателями Высшей школы экономики в 2020 году;

- Iran Academia – онлайн-инициатива для иранских студентов и преподавателей, не допущенных к образованию внутри страны.

Все эти проекты первоочередно формулируют свою задачу как «дать доступ к свободному знанию» и ориентированы во многом на тех студентов, кто остался в географических пределах оригинального национального контекста.

0 Комментариев